震災は他人事ではない

2024年1月1日に発生した能登半島地震。石川県で観測史上初めてとなる震度7を記録し、200人以上の犠牲者を出したこの地震を、大学生である私たちはそれぞれの帰郷先で知りました。テレビで絶え間なく流される信じがたい光景、SNSで交わされる耳を塞ぎたくなる声……。この国で生きている限り、震災は決して他人事ではないのだと改めて思い知らされたのです。「現在の心境で、震災について語り合うべきだ」。冬休みが終わり、メンバーから自然とこうした声があがりました。そして1月下旬、「震災に対して自分が何を出来るのか」というテーマで意見交換を実施。いつ自身に降りかかるかわからない震災に備えて、今できることは何かを話し合いました。そこで見られたのは、当事者の方々からすればもっともっと切実に考えを深めるべき意見だと思います。しかし、現在の大学生が抱く率直な心境や危機意識を示す資料のひとつとして、ここに記録します。

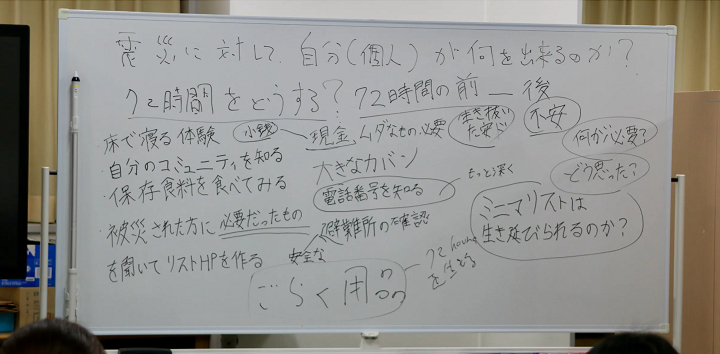

震災に対して自分が何を出来るのか

1. 「災害時の『72時間の壁』」を生き抜く

災害が起きてから72時間以内に発見・救助されないと、生存率が低くなると学んだ。正確には瓦礫の下敷きになってしまったような緊急事態の際のガイドラインだが、自身が震度7クラスの地震に被災したときのことをリアルに想像するために、最初の72時間をどう生き残るのかをシミュレートしておくのは大切ではないか。(男性・20)

2. 自分は床で眠れるだろうか

電気や水すら止まるレベルの地震の場合、近隣の体育館などに避難していることが考えられる。まず自分は避難先での衣食住がうまくイメージができない。マットレスが行き渡らないこともあるのではないか。その場合、冷たく固い床で睡眠をとることができるか不安になった。自宅で寝具を使わずに、つまり床で眠るという体験を一度やってみるべきだと思った。(男性・20)

3. 避難先を皆んな知ってる?

自分が暮らす街の避難所がどこか確信が持てない。「ここだよね」という場所が思いつくが、本当に正しいのか、被災時の移動経路などは判然としない。改めて調べておきたい。そう考えると、自分が所属するコミュニティ(地域)がどんな防災策を準備しているのかもわからない。隣人もどんな人が知らない。もしものときに協力できるのだろうか。疑問がどんどん湧いてくる。(女性・20)

4. 隣人を知る必要性

能登半島地震のあとに家族が大量の水を買い込んでいた。私はマンションに住んでいるのだが、他の住民の方々はこうした災害時の備蓄をどうしているのだろう。というのは、もしも物資が欠乏したときに、隣人の顔も素性も知らないと、自分が治安を巡って疑心暗鬼になってしまったら恐ろしいなと思ったからだ。自分自身のことも、制度のことも、自分が暮らすコミュニティのことも、もっと知っておく必要がある。(男性・20)

5. 非常食の食べ方を知っておく

私の家でも被災時のために水や缶詰、レトルト食品などを備蓄している。しかし、例えば水で戻すだけで食べられるお米があるが、それを作ったこともないし、味を確かめたこともない。災害時には贅沢は言っていられないと思うが、もしも体質的に合わない食品だったら命に関わることになる。平時から試食して、自分に合った備蓄食を用意しておくのが大切だと思った。(女性・20)

6. 被災をリアルに想像するために

市が主催する防災デーのような催しで、市の宿泊施設に水や電気がない状態で暮らす体験を1日だけしたことがある。夏場だったが、田舎の山にある涼しい土地だったので、クーラーや扇風機がなくても問題なく過ごすことができた。大規模な震災は寒い季節に多いように思う。季節によっても必要なものが変わる。こう考えると、被災をリアルに想像するためには実に多くのことを考慮する必要があるのだと思い知らされる。(女性・20)

7. 避難先に長期滞在することになったら

被災からの3日間について考えてきたが、その後のことも気になる。実際に被災し、避難生活を送っていたら、混乱したまま3日くらいはすぐに経ってしまう気もする。生活の不便や体調不良を実感するのは数日経ってからではないか。能登ではトイレが足りていないという話を聞いた。そうした環境で、冷静に長期間暮らせるか、メンタルの健康を保てるか、そうした点も考えておくべきだと思う。(女性・20)

8. 被災時に「本当に必要な物」

実際に被災した方々が必要だと感じた物を知りたくなった。現金は役に立つのだろうか。援助物資は配られるのかもしれないし、こうした大変な時期は皆んなで食料や物資を分け合うのかもしれない。けれど、もしも避難生活が長期間に及ぶならば、売り買いの機会もある可能性がある。昨今はキャッシュレス化が進んでいて、実際に自分も現金を持ち歩かない。緊急時は自動販売機から無料で飲料をいただけることも最近知ったのだが、現金がないというのは危険なことなのだろうか。(女性・20)

9. 緊急連絡先がわからない

電気が止まったり、通信が途絶したりして携帯電話が使えないことも考えられる。公衆電話が災害に強い通信インフラだと聞いているが、自分は暗記している電話番号がほとんどない。実家くらいだ。最悪のケースを想定するならば、然るべき機関や人の電話番号をメモしておくのも大切かもしれない。(男性・20)

10. 被災時の娯楽はどうなっているか

甘えに聞こえるかもしれないが、僕は本やゲーム、インターネットがない状態で過ごせるかどうか自信がない。ただ、多くの人にとって、娯楽はメンタルを健康に保つためにも大切なものだと思う。芸術学部で学んでいるのだから、こうした点で貢献することはできないか、自分に何かできることはないか、それを考えさせられた。(男性・20)