過去を知り、

未来へ繋ぐために。

日本大学芸術学部文芸学科小神野ゼミII。

そのメンバーの多くは、2011年3月11日、

東日本大震災が起きたとき、小学1年生でした。

いまでさえ、あの災害は知らないことばかり。

このプロジェクトは、私たちが震災を学び、

知識を重ねていく過程で得た気づきを、

「これから」に繋げていくための試みです。

日本大学芸術学部文芸学科

小神野ゼミIIについて

日藝・文芸学科の学びの特色は1年生からゼミに所属すること。毎年30以上のゼミがそれぞれの専門性や関心に基づいて創作や研究を行っています。小神野ゼミIIの学びの柱は「取材」と「記事の執筆」。とくに取材活動を通じて人や出来事と深く接し、その根底に流れる想いやまなざしを文章として語り継いでいくことを大切にしています。

本プロジェクトにおいては、11名のゼミ生が、記者・作家・編集者を志す者としての、さらには現代を生きる一人の人間としての視点から、東日本大震災を学んでいきます。

私たちは何を知らず、

何を知っていて、

何を知るべきなのか。

あの日、私たちは、

2011年3月11日。当時私は小学校1年生だった。下校途中、急に電線が揺れ始め周りにいた人は「強風?」と呟いていた。始めは地面の揺れより電線が気になったが、数秒後地面が動いた。何か大きなものが地面に落ちたような感覚。生まれて初めての感覚であったが「地震」という言葉は思い浮かばなかった。とにかく怖かった。家に帰り、テレビをつけるとどの番組にしても東北の津波が映されていた。濁った海が街を飲み込んでいく映像は衝撃的なものであった。今も鮮明に覚えている当時の記憶である。

植田華穂

文芸学科2年

東日本大震災は私が生きてきた中で1番大きな災害だ。毎年、日本各地で豪雨や地震などによる被害が報告されているが、3.11は日本国内観測史上最大規模のマグニチュード9.0を記録した。しかし私は何も知らない。被災地で生き続けた人のことも、どのように復興してきたのかも。自分の命を守るためにテレビや携帯から流れる情報を受動的に学ぶだけではなく、自らの足で東日本大震災から学んでいく必要があるだろう。

田口愛弓

文芸学科2年

東日本大震災が起きた時私は7歳だった。記憶が曖昧で多くのことを覚えてはいないが、大人たちの怯えた表情だけは鮮明に覚えている。彼らの表情を見るまでは何が起こっているのかわからず、友達と地面が揺れる感覚を楽しんでいたのだが、初めて見る大人の怯えた表情に良くないことが起きてるんだと改めて実感した。私のような人間は多くいるはずだ。だから今1度あの時何が起きていたのか多くの人間が知るべきだと私は考えている。

深澤こと

文芸学科2年

WORKSHOP

震災を学ぶために最初にしたこと

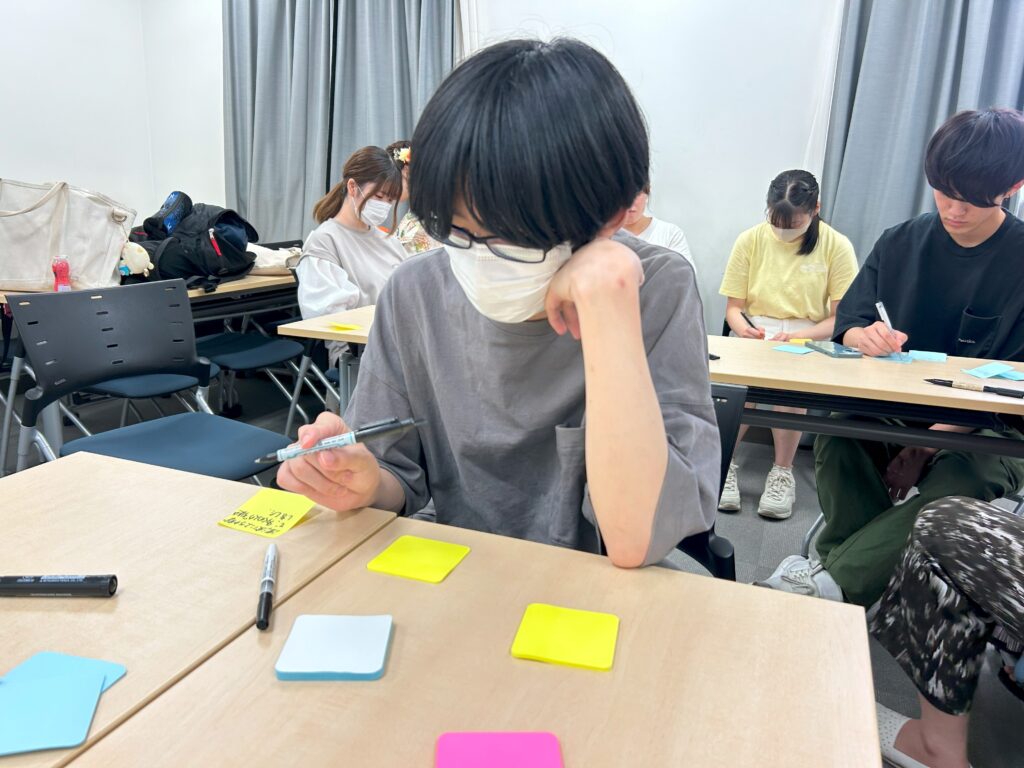

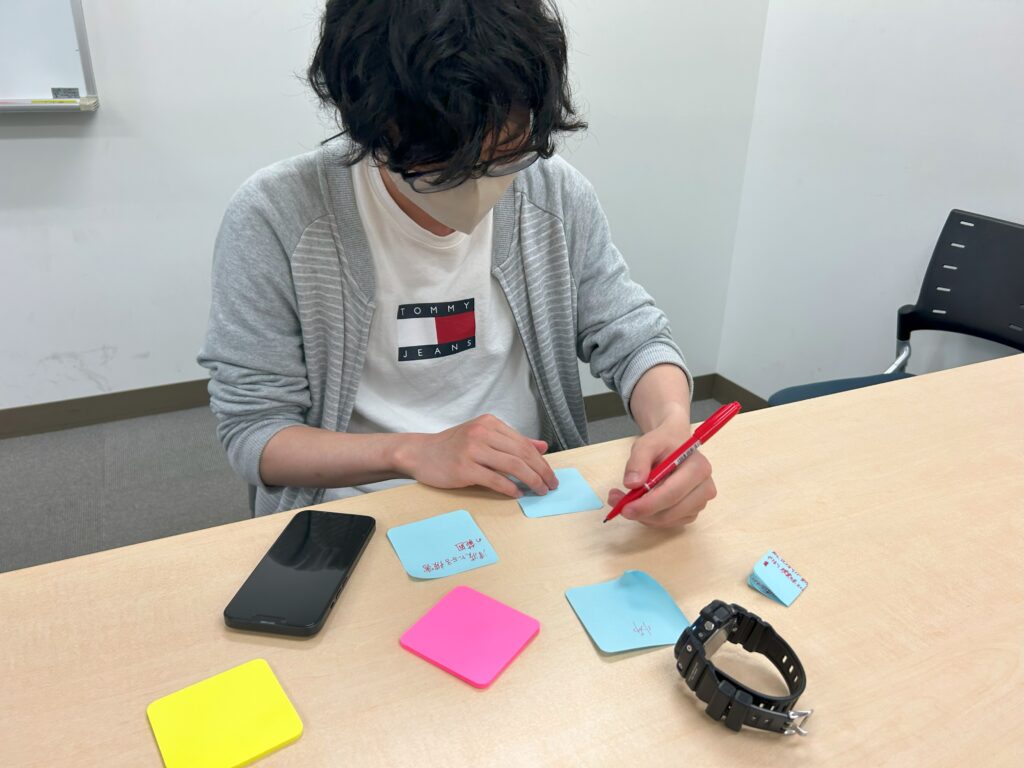

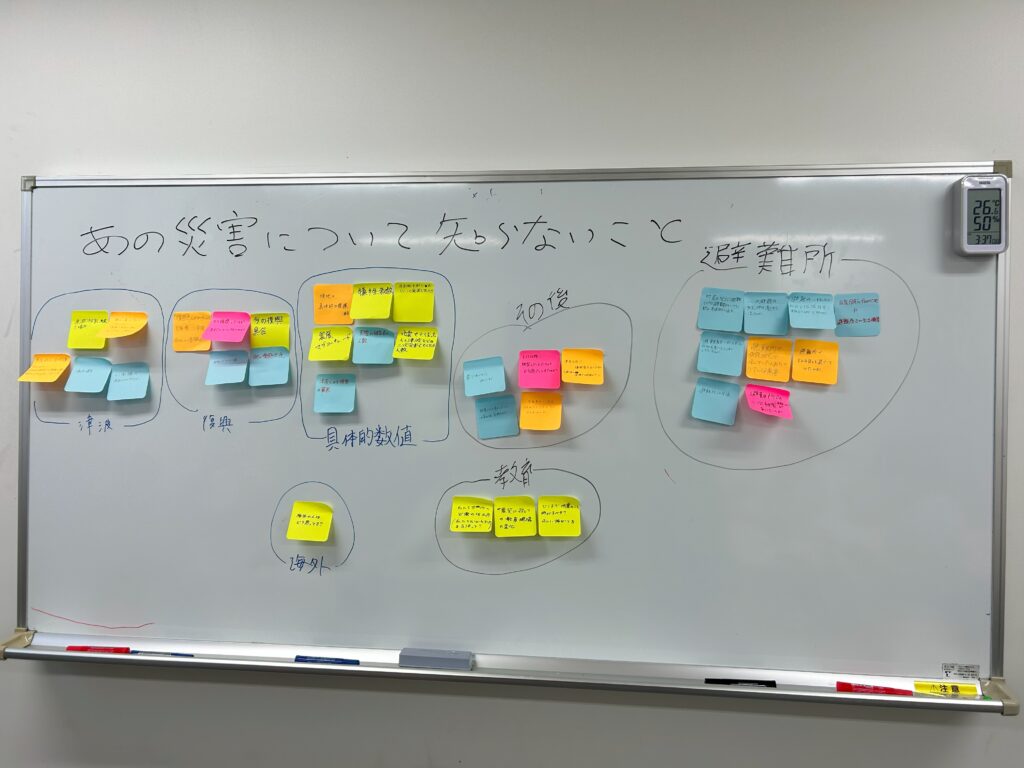

私たちは震災について何を知り、何を知らないのか。そして、震災をどう思っているのか。それらを可視化していくため、私たちのゼミではワークショップが開かれました。

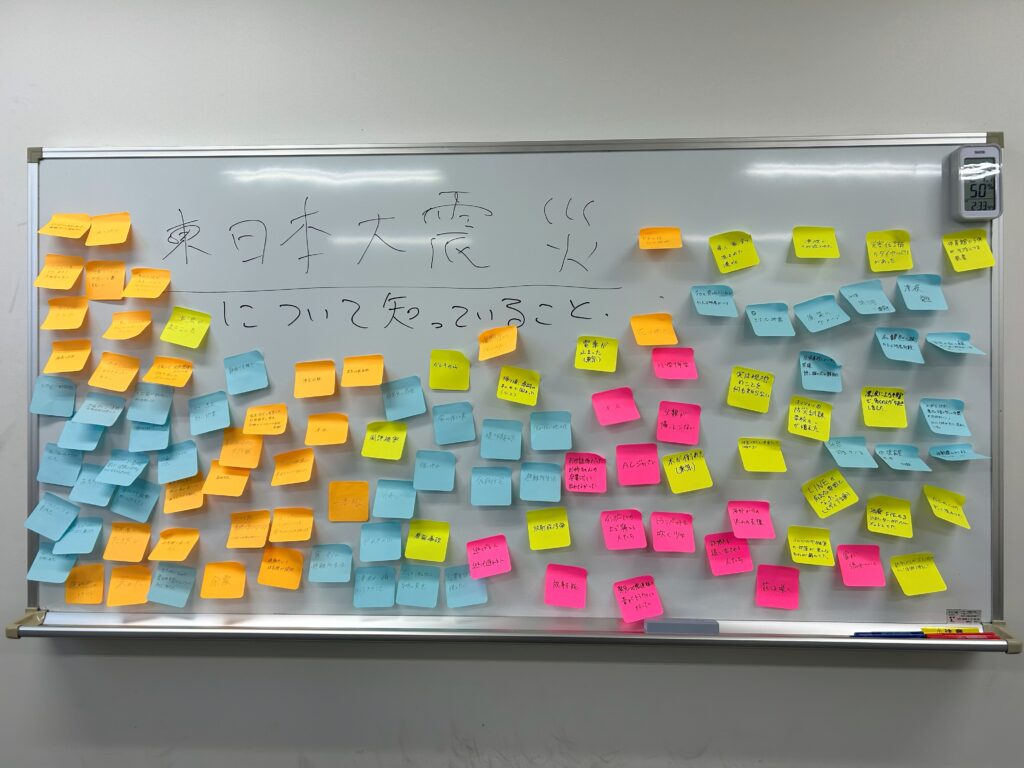

震災と言っても、それは大まかな括りに過ぎません。ここでは、私たちがまだ小学一年生だった頃に起きた「東日本大震災」に主軸を置き、ワークショップを進めました。この震災について知っていることや想いを皆それぞれ手に持っている付箋に書いていき、そしてその付箋をホワイトボードに貼り、最終的には、ホワイトボード一面に大量の付箋が貼られるほど、たくさんの意見が集まりました。

私たちが持つ震災に関する知識は人それぞれです。詳しい人もいればそうでない人もいます。自分が知らなかった、あるいは想像もしなかった意見を皆が互いに共有することで、一人一人が震災への見解をより深めていく、そんな実りある回になりました。

1. 私たちが知っていること

「知らない」を「知る」

東日本大震災当時、小学校低学年だった私たちは震災のことについて何を知らないのか。「知らないこと」を知るために私たちは、自分たちが東日本大震災について「知っていること」をメモに書き出すことにした。結果、合計で91枚のメモがホワイトボードに貼り出された。91枚。私はそれを見た時は単純に多い。と感じた。私たちは思っていたより震災のことについて知っていたのだ、と思った。風化が叫ばれ、震災を知らない世代が増えている今日。私は、私たちは震災のことを知っているのだと。安堵さえした。だが、違った。

私たちは雑多に貼られたメモをジャンル分けすることにした。現地の被害、津波•地震によって引き起こされたこと……etc.

全てのメモは、11種類のジャンルに整理された。やはり、津波の恐ろしさ。ニュースで見た時の驚愕、恐怖は皆共通のようで最も津波に対するメモが多かった。次に地震。私も緊急地震速報のサイレンの音は今でも鮮明に思いだすことができる。現地での被害のメモでは、ほぼ全てが避難所の生活について挙げていた。体育館に宿泊する、というのは当時の私にも衝撃的なものがあった。皆もそうだったのだろう。他にもある。原発や当時の記憶、東京の被害……だが、それら全てのメモに目を通した私は気づいてしまった。確かに、メモの枚数は多い。ジャンルも多岐に渡る。だが、圧倒的に内容が薄かった。なんとなくこうだった。そういう風にニュースで聞いた。そんな内容ばかりだった。震災から12年。自分たちで調べる時間はいくらでもあった。インターネットも発展し、手段もあった。だが、調べなかった。私たちは知っているようで何も知らなかった。それを知ることができた。ようやく、スタートラインに立てたのだと。今まで、立ってすらいなかったのだと。

私たちがあの震災について知っていることって案外少ないようにおもう。

車や家が大きな波にさらわれていく様子、逃げ惑う人々、叫ぶ声。映像から流れていたあの惨状を断片的に記憶しているだけで、その背景や復興過程、現状に至るまではまるで把握できていない。

ニュースで特に大きく取り上げられていた大川小学校の悲劇や、被災孤児となってしまった少年少女については、当時の記憶というより大きくなって改めて知ったこと、と言う方が正しい。実際にセッションで書き出してみると、やはり知っている情報は限りなく少なく、自分自身でも正確かどうかあやふやなものが多かったように感じる。

小堀 佳乃

文芸学科2年

私はあの震災をあまり知らない。あの震災で自分の地元にも大きな地震が届き、断水や停電などの被害が出た。それに加えて、被害に遭ってしまった子供達が同学年でも約10人転校してくるほどだった。

田澤洸太

文芸学科2年

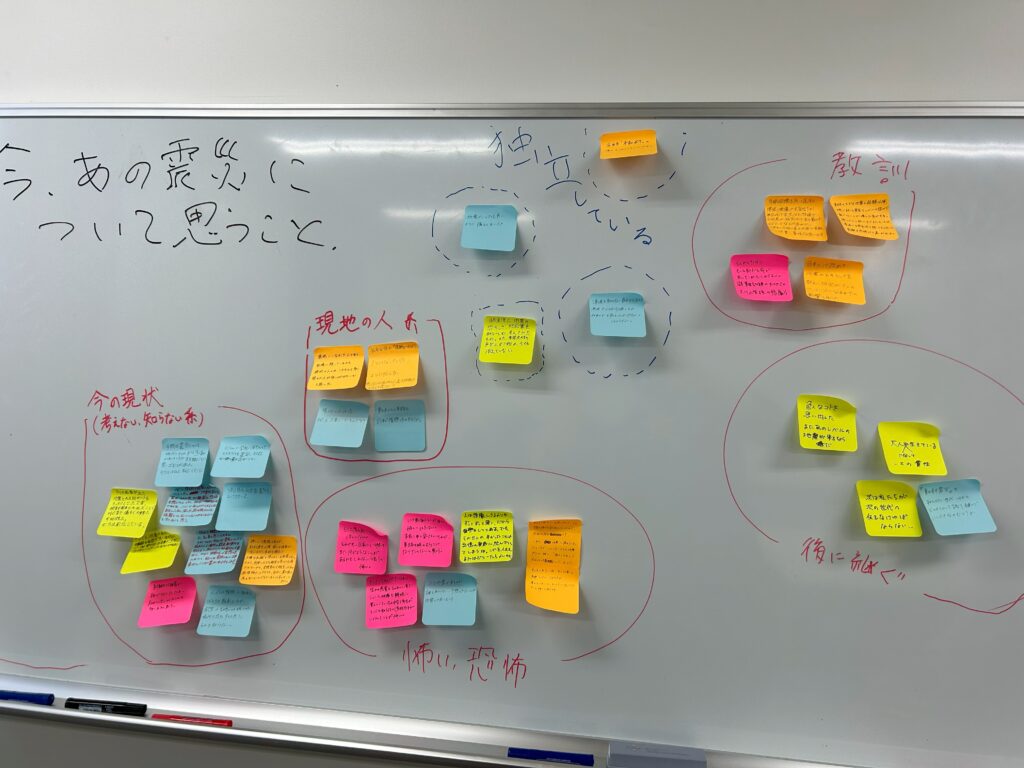

2. あの震災に、いま思うこと

あの震災を無駄にしない

いつ南海トラフ巨大地震が来てもおかしくない日本で生きる私達は、十二年前に起きたあの大災害から何を学び、対策し、後世につなげることが出来るのか。まず、ゼミ内で多くあがった声が、現地の現状を把握できていないこと、そして現地の人々を想う声でした。甚大な被害を受けることはなかった私達にとって、あの災害はどこか他人事のままなのかもしれません。震災当時、小学一年生だった私は友達と下校中でした。幼いながらに、地震が発生したという自覚はありました。と、同時に、怖かった。何をすれば良いのかわからず、突然襲った強い揺れに立っていられなかった私達は、咄嗟に近くの電信柱にしがみ付きました。もしあの電柱が古く、耐震性が欠けていたら、下敷きになっていたかもしれない。しかし、地震に対する知識が全くなかったからこそ、必死に考えた末の行動だったのだと思います。

もしいつかの未来で、あの地震よりも強い揺れが、当時の私ほどの年齢の子供達を襲った時、無知が原因で命を落として欲しくないと強く思います。ゼミのセッションの際も「地震がいつ来ても大丈夫なように備えるべき」「今ある“平和ボケ”の考えも無くしていくべき」と言う声がいくつもありました。いつ地震が来るかは、誰にもわからない。突発的に襲い掛かるものだからこそ、私達には対策が必要で、その一つひとつが誰かを守る力になる。そして、私達には貴重かつ銘記すべき教科書が記憶と共に眠っています。あの震災が、いつか未来で来る醜い運命を変えてくれる。私達は、絶対にあの震災を無駄にしてはいけない。あの時と同じように、多くの人の命がまた犠牲にならない為に。

震災発生当時はもちろん、その後2. 3年は国民全体の災害に対する恐怖心や危機感が刺激されている印象があった。しかし、震災発生から10年という年月が経った現在。徐々に、あの頃の感覚を忘れつつあるのではないかと感じる。特に、実際に甚大な被害を受けた東北の方々に比べ、比較的復興がスムーズに進んだ関東をはじめとする地域の人々は、震度3程度の地震では全く動じなくなってきている。一方知識の少なかった当時に比べ、現在社会を支えているのは皆、あの大災害を経験したことがある世代だ。あの災害について「知っている」では無く「経験している」からこそできることを、これからも探し続けなければならないだろう。

梶田芽衣

文芸学科2年

大地震が起きた時にどこに避難するか、実家にいる時であればすぐに判断できる。しかし、大学やアルバイト先で起きた時にどこに行けばいいのかわからない。交通機関が止まってしまった時の帰宅ルートはもっと知らない。震災から学ぶと口にしていても、環境が変わってしまうとそれどころではなくなる。

でも、それではいけない。新たな環境に身を置くときには何よりも先に命を守る場所を把握するべきであり、それを家族に共有しておくほうがいい。最悪を想定して小さなことを当たり前にしていくべきだと思う。命を守り続けるために。

田口愛弓

文芸学科2年

3. 知らないこと、そして知るべきこと

震災という “巨像” の影に

今も多くの爪痕を残す東日本大震災。残された爪痕の中で私たちの記憶に強く刻まれたのは、やはり実際に被災した東北の地だろう。

津波や大地震の影響を受けた東北の被災地。私たちはそれを知っている。ならば、それ以外に私たちが知り得ることは何があるのだろうか? この震災を語る上で、私たちは「何を知っているか」だけでなく「何を知らないか」を整理する必要があった。

「震災についての知らないこと」をホワイトボードに張り出していく。次々と付箋で埋められていくボードには我々の現段階での知識の在り様が可視化して現れていた。

犠牲者数、被害範囲、現在の復興状況に当時の避難所での生活模様、と上げ出したら切りがないほどに多くの「知らないこと」の意見が集まった。震災と言われれば真っ先に気になる筈の基本的な情報すらも我々の知識には染み付いていないことが分かり、驚いた。おそらく一生忘れることはないあの災害は誰もが認める大災害だからこそ、名前が独り歩きし、実態の全容を把握することも無いまま、巨像の影を見て、我々は知った気になっていたのかもしれない。「知らないことを知る」為のワークショップを通してそのように考えた。

知識の再確認と整理。それが今回のワークショップの肝となる部分だ。震災を経てあの時よりも大人になった私たちが、「何を知り」、「何を思い」、「何を知らず」そして「何を繋げていくのか」。今を生きる私たちはきっと、それを考え続けて行かなければならないのだろう。

このワークショップを通してあの時のことを思い出してみると、私は、大きな地震が起こった、大きな津波が東北地方を襲った、多くの人が亡くなった、電子力発電所に大きな被害が及んだなど、大まかでほんの僅かな知識しか持ち合わせておらず、私自身の知識の少なさに落胆をした。またそれと同時に、もっと細かなことを、多くの知識を蓄えたいとも考えた。いつ、どこで地震が起こるかわからない、これらの時代。避難場所の確認や災害バッグの準備は勿論のことだが、過去の出来事から様々なことを学び、これからに備えることが重要である、と私は思う。

佐藤微笑

文芸学科2年